いまさらfoobar2000のDLの仕方から設定から何から書く必要はあるのか?

……と思うところではあるが、実践編が目指しているコンセプトは“このページにやってくればすべてがわかる”なので、手を抜くわけにもいくまい。

・foobar2000の概要

無料の音楽再生ソフト。

音源をライブラリとして管理する機能もあるが(初期状態では)限定的。あくまで再生ソフトと考えたほうがよい。

初期状態では非常にシンプル、もといそっけないインターフェースであるものの、“コンポーネント”による機能拡張により、DSDの再生からUPnPサーバー化まで、非常に広範な拡張性を有している。

良くも悪くも「手を加えれば手を加えただけ何かしらの反応がある」という点で、「いじり甲斐がある」というPCオーディオの性格を端的に表すソフトだと言える。ちなみに雑誌等のメディアがWindowsユーザーにおすすめする音楽再生ソフトとして、最も長くその地位を保っている。

音の良し悪しはここでは問題にしない。

・ダウンロード

コチラから。

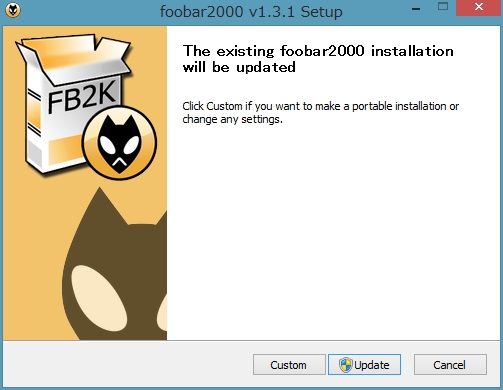

2014/03/01現在の最新バージョンは1.3.1のようだ。

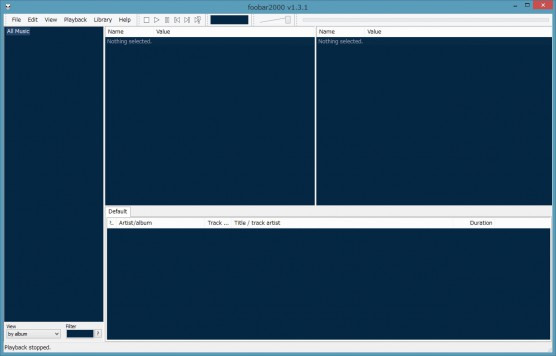

インストール直後はこんな感じの、なんとも殺風景なインターフェースが現れる。

今回の目的はfoobar2000をおしゃれに飾り立てることではないので、さっさと先に進もう。

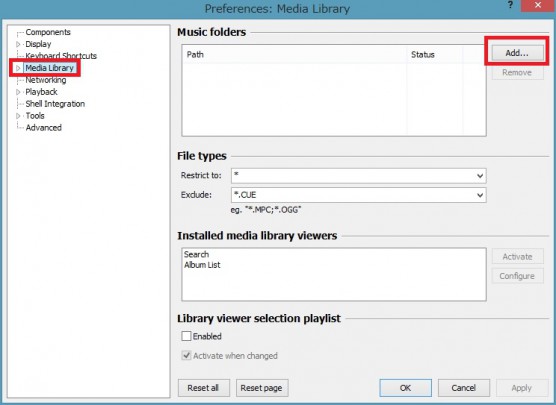

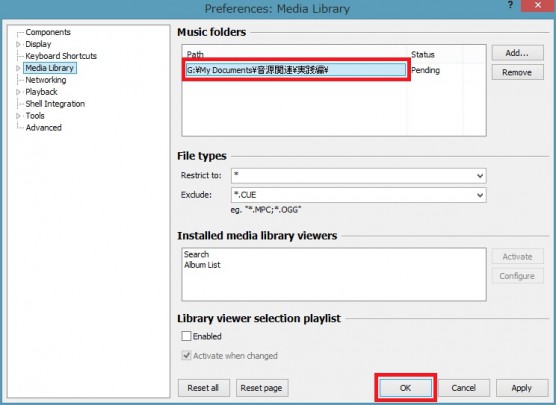

「Media Library」→「Music folders」→「Add」

ここで音源の入っているフォルダを選択する。

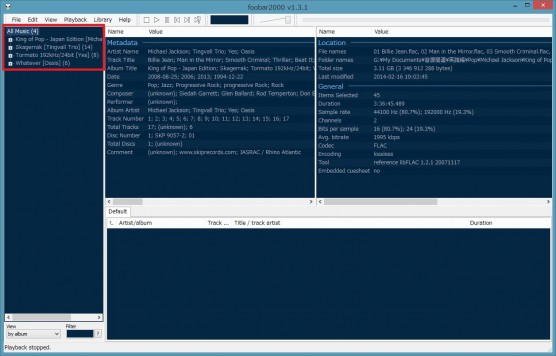

すると、こうなる。

今まで実践編で作ってきた4枚のアルバムが読み込まれている。

・サーバー化

導入と音源の読み込みが終わったところで、foobar2000をサーバーとして使う準備である。

ここで用いるのが前述の“コンポーネント”になる。要は継ぎ足していける拡張機能のようなものだ。

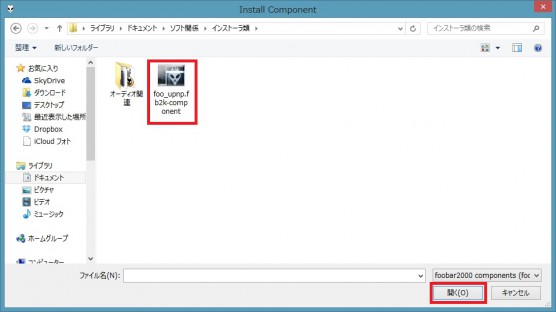

foobar2000をサーバー化するコンポーネントは「UPnP/DLNA Renderer, Server, Control Point」というもの。

ダウンロードはコチラから。

早速導入しよう。

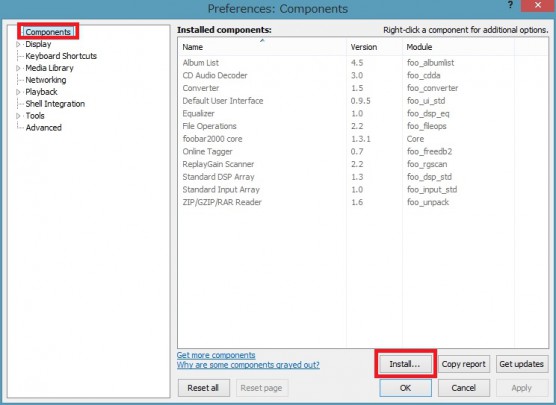

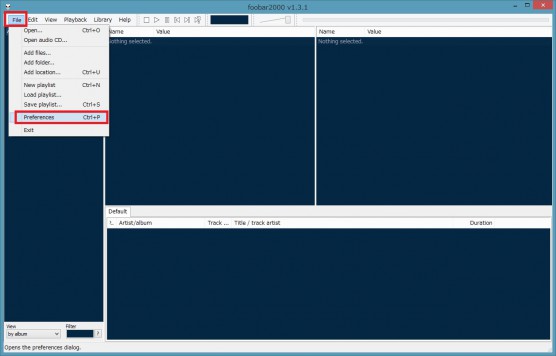

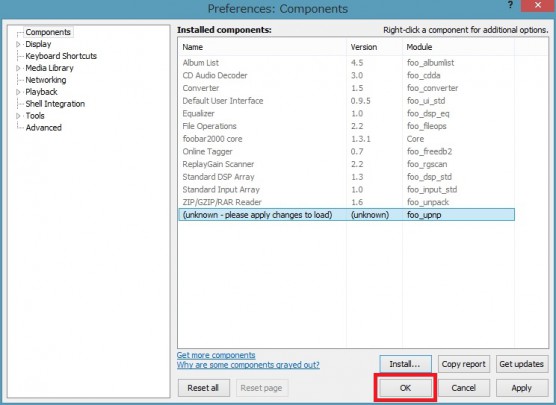

「File」→「Preference」→「Components」→「Install」

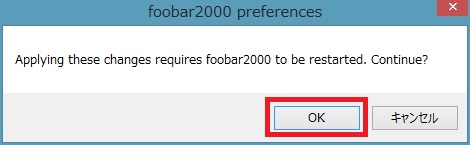

foobar2000が再起動される。

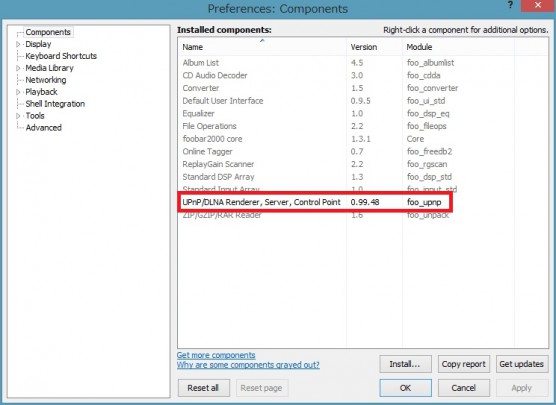

すると、コンポーネントが無事インストールされているのが見える。

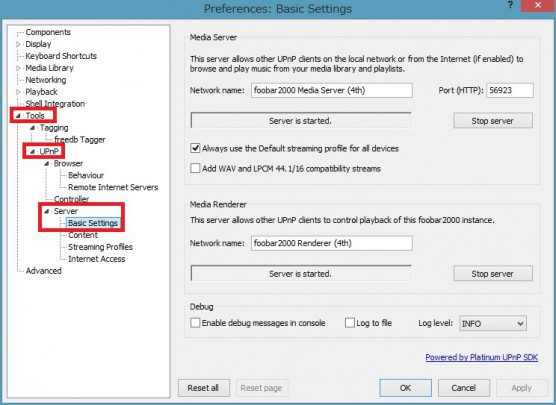

「File」→「Preference」→「Tools」→「UPnP」→「Server」と辿っていけば、foobar2000のサーバーが既に機能していることがわかる。ここでサーバーの名前も変えられる。

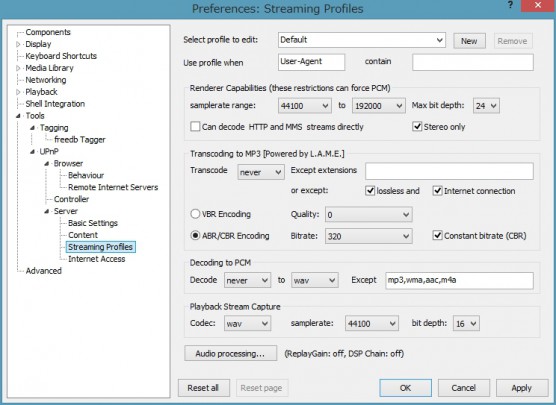

また、「File」→「Preference」→「Tools」→「UPnP」→「Streaming Profiles」も以下のように設定する。

基本的にはこれで終わり。

ここまで5分とかからない。

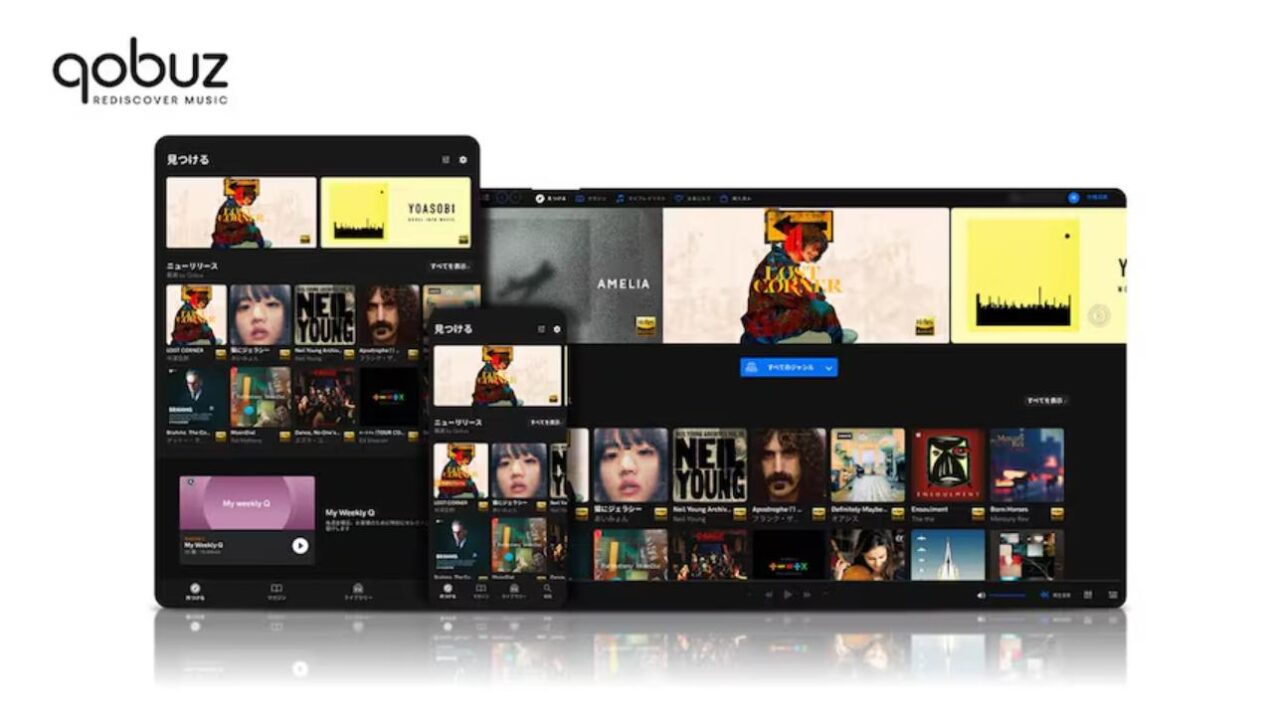

それでは、先んじてコントロールアプリからfoobar2000 UPnP Serverを拝みにいこう。

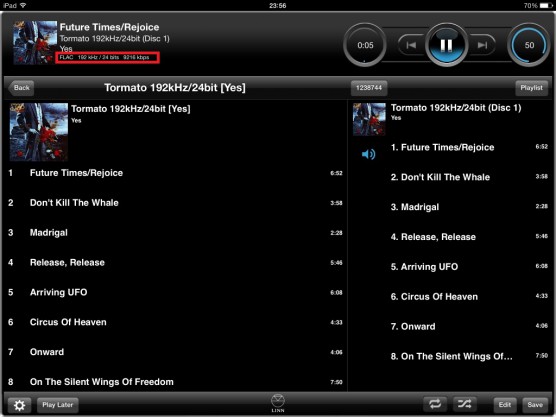

使うコントロールアプリはKinsky。

ナビゲーションツリー等の詳細についてはこの記事を参照。

これだけ!

音源の管理/ライブラリの構築さえしっかりやっておけば、あとはもう楽勝。

ネットワークオーディオは決して怖くない!

08-640x360.jpg)