PCオーディオの文脈で、MediaMonkeyを取扱う記事はそれなりに多い。

しかし、MediaMonkeyのUPnP機能について書かれた記事はあまり見た記憶がない。もっとも、ただ単に私が不勉強なだけかもしれないが。精々季刊のPCオーディオ系雑誌を読むくらいしかしていないし、仕方ないね。

さて、MediaMonkeyというと、どちらかというと「音質」よりも「便利さ」について言及されることが多い。正直なところ私も音質についてはまったく気にしていない、というよりそれほど真面目にPCオーディオをやっていないので判断しようがないのだが、便利さについては間違いなく最上級。特にタグの管理編集に関していえば、MediaMonkey以上に洗練されたソフトを未だに見た試しがない。しかも、単なるタグ編集ソフトではなく、あくまで再生ソフトなので、その場で(ついでに)再生できるというのが大きい。

話が逸れたが、今回の記事はMediaMonkeyを実際にネットワークオーディオの文脈で使うとどうなるのか、である。

順を追って見ていこう。

◎下準備

・PCに完璧なライブラリを作る

・MediaMonkeyをインストールする

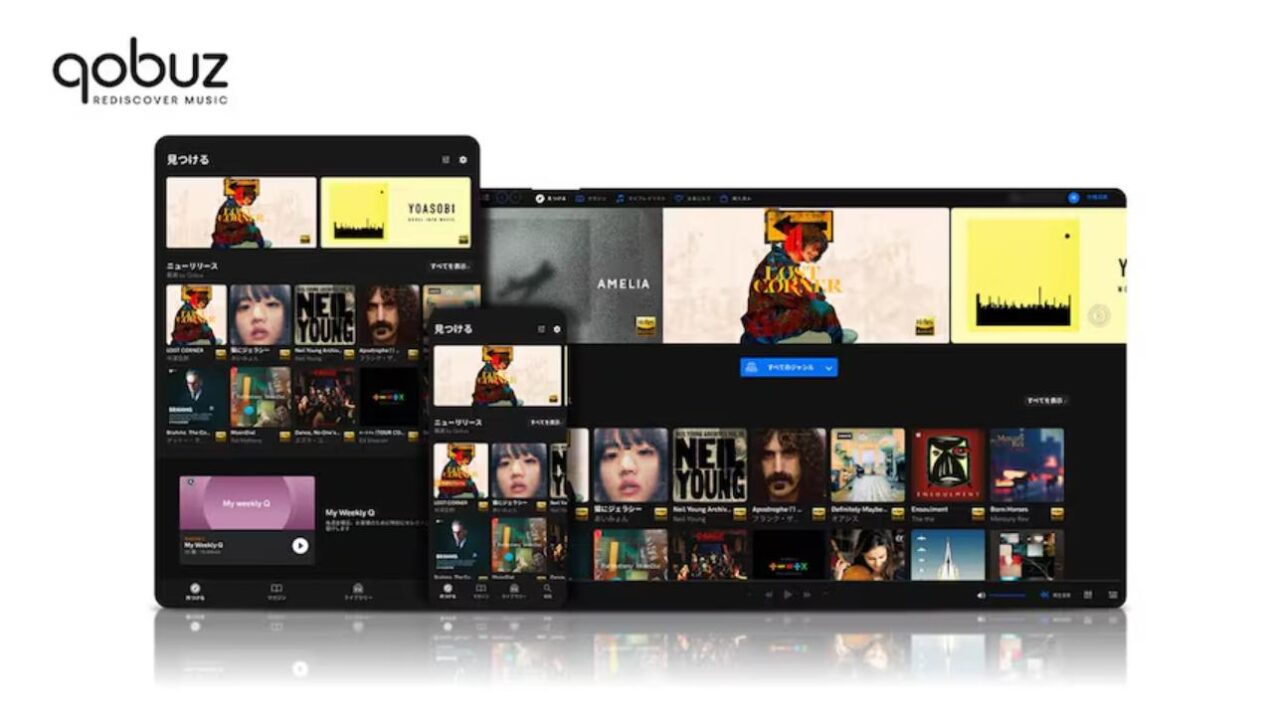

foobar2000に比べるとぐっと情報が少ないので、一応設定画面から。

ウィンドウ左上「ツール」→「オプション」→「メディアの共有化」

この通り、配信を有効にしてコントロールを許可する。で、OK。

これだけでMediaMonkeyをサーバーとして使用可能になる。

MediaMonkeyサーバーの機能は以下のとおり。

・対応フォーマット

MediaMonkeyが対応するものと同じ

・画像配信能力

この記事を参照。

・「同一アルバム・複数ディスク」音源への対応

問題なし。

ナビゲーションツリー(初期状態)は以下のとおり。

音楽

→すべて

→すべての「タイトル」(アルファベット順&50音順)

→場所

→監視している音源フォルダの構造の通り

(いわゆるフォルダで見ていくという方法)

→アーティストとアルバムアーティスト

→すべての「アーティスト」&「アルバムアーティスト」

→選択した「アーティスト」&「アルバムアーティスト」のすべての「タイトル」

→作曲者

→すべての「作曲者」

→選択した「作曲者」のすべての「アルバム」

→選択した「アルバム」内の「作曲者」の「タイトル」

→選択した「アルバム」内の「作曲者」の「タイトル」

→アルバム

→すべての「アルバム」

→選択した「アルバム」内のすべての「タイトル」

→ジャンル

→すべての「ジャンル」

→選択した「ジャンル」内のすべての「アーティスト」

→選択した「アーティスト」のすべての「タイトル」

→選択した「ジャンル」内のすべての「タイトル」

→録音年

→10年刻みの「録音日」(表記は 1980’s という具合)

→1年刻みの「録音日」

→選択した「録音日」内のすべての「タイトル」

→発行者

→すべての「発行者(レーベル)」

→選択した「発行者(レーベル)」内のすべての「タイトル」

→評価

→○.○ stars(5.0から0.0まで、0.5刻みで)

※レーティングの類は一切していないので詳細不明

→不明

→「評価」が不明のすべての「タイトル」

→分類

→テンポ

→非常にゆっくり

→ゆっくり

→普通

→速い

→非常に速い

※他にも色々

→ムード

→興奮

→快活

→まろやか

→落ち着き

→不機嫌

→眠気

→場面

→バックグラウンド

→ダンス

→ディナー

→パーティー

→乱痴気騒ぎ ※!?

→ロマンティック

→季節感のある

→品質

→秀逸

→優良

→良

→可

→不可

……正直なところ、あまり使いやすいナビゲーションツリーではない。

ここからはおまけ、MediaMonkeyでPCをサーバー化するついでにネットワークオーディオプレーヤーとしても使う。

あとはネットワークオーディオのコントロールアプリで操作すればいい。

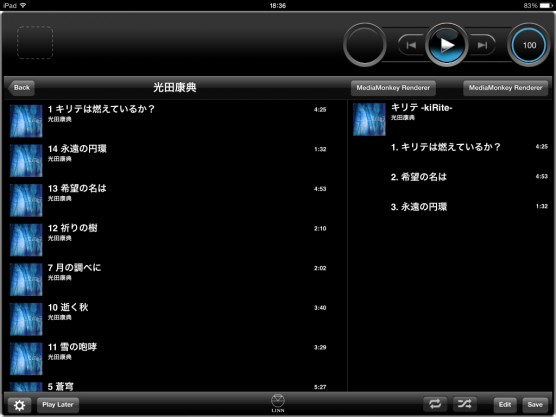

foobar2000同様、Kinskyを使おう。

MediaMonkey以外のサーバーはとりあえず無視。

サーバー、そして再生機器(アプリによって呼び名は様々)にMediaMonkeyを選んだら、あとは何も気にせずナビゲーションツリーを降りていって選曲すればいい。

Kinskyの画面と、実際にMediaMonkeyで再生している曲の情報が一致している。

まさにこの瞬間、再生機器(この場合はPC)からコントロールをネットワーク越しに独立させている。

Kinskyで曲送りすれば、もちろんMediaMonkeyも追従する。

ただ、ひとつ、MediaMonkeyをUPnP経由でコントロールする時、大きな問題がある。

コントロールアプリ上のプレイリストの通りに再生せず、現在再生中の曲が終わるとそこで再生が止まる。

すなわち、上の画像の場合、アプリ上でスキップ(次の曲)の操作をしない限り、プレイリストの次の曲が再生されないのである。

※2014/06/15追記 2015/08/22さらに追記※

DiXiM DMCを使用すれば、問題なくシークもスキップもでき、プレイリストの曲も連続再生されることを確認した。

使うアプリによって色々な挙動がある模様。

というわけで、“MediaMonkeyをDMCでコントロールする”するのは、あくまで“ネットワークオーディオの操作感を体験する”だけに留めておいたほうがいい。

真にMediaMonkeyを使ってネットワークオーディオを実践するには、『MonkeyMote』と組み合わせることをすすめる。

※追記ここまで※

今すぐ試してみよう。

ネットワークオーディオの門戸はいつでも開いている。