目次

はじまり

二度のCESを経て。

またまた幸いにも真っ先に試用する機会に恵まれた。

A1とL1の箱も引っ張り出してきてLUMINタワーを作ろうとしたが眠かったので断念した。

T1の箱のサイズはA1とほぼ同じ(厳密に測ったわけではない)で、D1は流石にコンパクトである。

D1の箱も開けるとLUMINシリーズらしい梱包となっている。

開梱の様子等の諸々はLUMIN A1のレビューを参照。

一時は本国のHPからも姿を消したD1がついに登場したことで、L1を含むLUMINのラインナップは上から下まで完成したことになる。まさかD1より先にL1が登場することになるとは思わなかったが。

日本ではT1はいつ出るのかなーと思っていたら、結局のところD1と同時の導入を予定していたようだ。

というわけで、T1とD1も国内に導入される。

となると、真っ先に問題になるのは価格だ。

書いていいとのことなので書いてしまおう。

T1:750,000円(税抜)

D1:350,000円(税抜)

だそうだ。

これを高いと見るか安いか見るかは個々人の判断に委ねられるが、LINN MAJIK DSが税別320,000円、SFORZATO DSP-05が税別388,000円ということを考えると、D1の立ち位置は俄然面白いことになりそうだ。

“まともな”ネットワークオーディオプレーヤーがリーズナブルな価格帯で増えることはこのジャンルの活性化にとって極めて重要だろう。もっとも、30万そこそこの価格をリーズナブルと言ってしまっていいかは甚だ疑問ではあるが……

筐体・デザイン

○参考

【レビュー】LUMIN A1

LUMIN T1(公式HP)

LUMIN D1(公式HP)

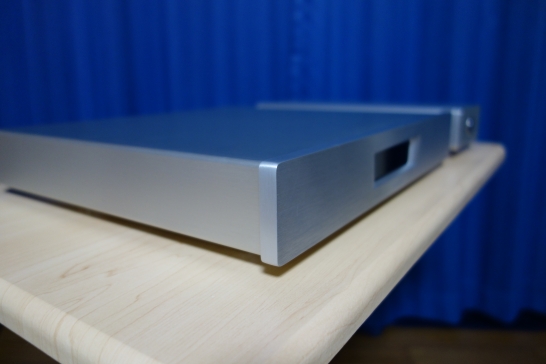

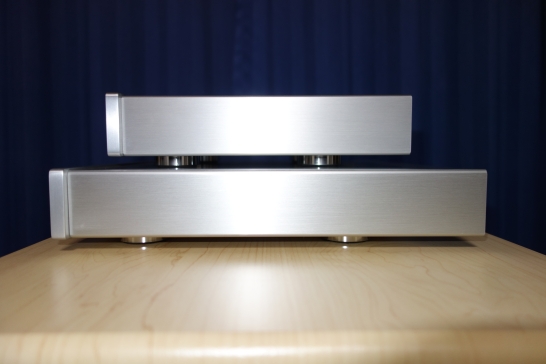

T1

T1正面

A1/S1に比べるとヘアラインが強く出ているような?

○T1所感

外部電源を含め、付属するケーブル類はA1と同じ。

A1と比べると圧倒的に軽い。(A1が8kgなのに対してT1は3kg)

でかけりゃいい、重けりゃいいなんて思考とはとうに袂を分かったつもりだが、同じメーカーのシリーズならば話は別。エクステリアの洗練度はさておいて、やはり存在感はA1と比べて軽い。

筐体強度はそれなり。決してペラペラではないが強靭という感じでもない。ただしフロントパネルは重厚。

A1に比べてサイズが小型化しているが、これはA1のアルミ削り出しの分厚い外壁分がそのまんま縮んだと考えればいい。T1にまでひさしを付ける意味があったのかどうかは不明。

T1はコンセプト的に「筐体のコストを下げたA1」なので、中身の回路や外部電源はA1と同等。搭載する端子も同じ。内部の写真はググれば見つかる。T1でも頑張って回路天吊りをしているようだ。

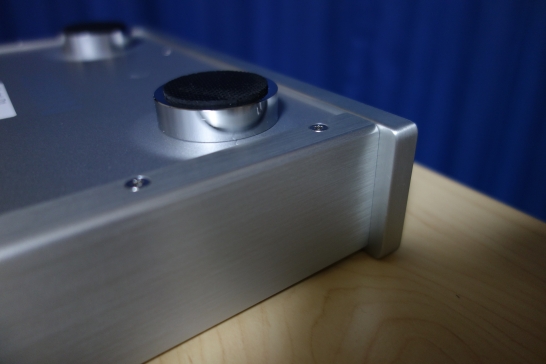

D1

D1正面

諸事情につき外部電源の写真は無いが、L1のACアダプターと同じものが付属する。

背面端子

HDMIが省略される、電源スイッチがあるなど、端子のレイアウトを含めて他機種と異なる。端子類のパーツそのものは上位機種と同じものが使われているようだ。

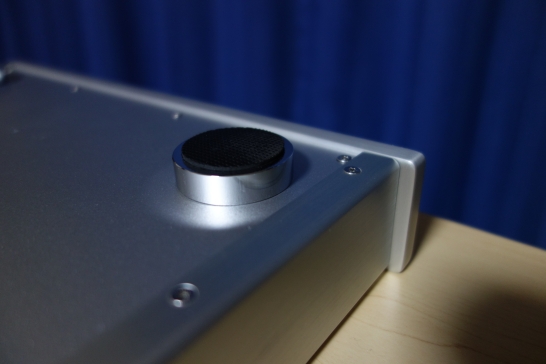

足②・フロント側

インシュレーターは上位機種と同じ(ように見える)。

○D1所感

「廉価版A1」だったT1とは異なり、D1は完全に「LUMINのエントリークラス」という立ち位置になっている。

筐体の作りそのものはT1と同様で、それなりに高級感はある。T1に比べてさらに軽くなった(2kg)が、それ以上にサイズが小さくなったため無闇に軽いという印象はない。ちなみに上位機種の外部電源はそれだけで2kgある。トロイダルトランスを積んで、なおかつデザイン的にも優れた外部電源は上位機種の大きな強みになっていた(ような気がする)だけに、電源がL1同様のACアダプターになったことは、単にサイズが小さくなった以上の外観的・構造的変化と言える。

小さくなったおかげか、相対的にT1より剛性感に優れる印象。

回路もA1/T1とは異なり、1枚基板に集約、出力トランスの省略など明確な差が存在する。基板の様子はググれば出てくる。出力トランスが省略されたとはいえ、単に無くしただけというわけではないようだ。

DACチップとしてWM8741のデュアル使用、フルバランス回路構成といったオーディオ的な強みは死守しており、特にバランス出力の搭載は様々な局面で活きるはず。

サイズ比較等

正面

D1はぎりぎりハーフラックサイズと言っていいサイズではなかろうか。

運用

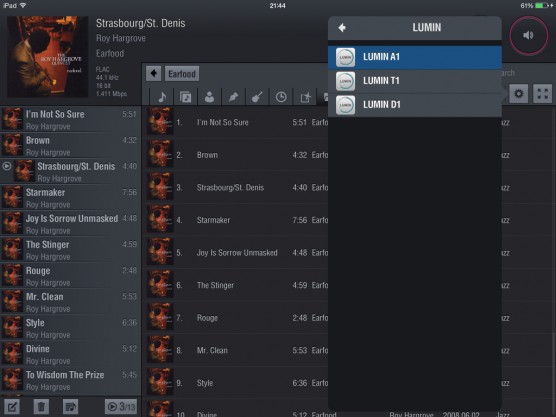

T1/D1はA1とまったく同じように使える。

以上。

A1の運用・使いこなしは散々書いてきたので、本当ならこれだけ言えば事足りるのだが、流石にあんまりか。

A1と同じ、つまり最高。

ユーザーが心血を注いだ音源の管理やライブラリの構築に十全に応える、ネットワークに繋いだ瞬間からあれこれと設定する必要も一切なく完璧に機能する素敵すぎるネットワークオーディオプレーヤーである。

ある意味では、T1/D1の運用なんてものは実質的に存在しないも同じ。ユーザーが目にし、気にし、触るのはひとえにLUMIN Appのみ。

○参考

【レビュー】LUMIN A1

【アプリ検証】LUMIN App

ネットワークオーディオにおけるプレーヤーの役割

ネットワークオーディオプレーヤーにおける世代間断絶と、本当に求められるもの

ネットワークオーディオプレーヤーに本当に求められるものとは、「音楽再生における快適さを実現・保証するプラットフォーム」である。ギャップレス再生とかOn-Device Playlistとかは音楽再生においてあまりにも当然の機能であって、本来ならば意識される方がおかしい。おかしいのだが、現実的に“まっとうな”製品が未だに少ない以上、意識せざるを得ない。

そして、同一メーカーのネットワークオーディオプレーヤーで、製品世代をまたいでユーザビリティ的に「同様に機能する」と言い切ることのできるものはいったいどれだけあるのか。

その点、LUMINのプレーヤーはS1/A1/T1/D1のすべてが同じプラットフォームで同様に機能する。

ユーザーが差異として認識するのはLUMIN App上の名称だけで、実際に使用するうえでこれら四機種はまったく同じ挙動を示す。

ユーザビリティにおける世代間・製品間断絶は存在しない。ただひとつ例外として、S1のDSD 5.6MHz対応というハードウェアスペックの違いから来るDSD音源の再生可不可はあるが、それは本質的な問題ではない。

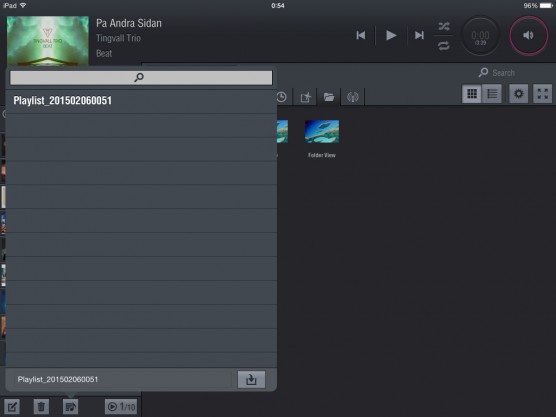

LUMIN App内のプレイリストも何も問題なく保存・共有が可能である。

LUMIN A1とLUMIN Appの組み合わせは、私が知る限り、単機能のネットワークオーディオプレーヤーとして最も快適な音楽再生を実現するシステムである。

そしてS1もT1もD1もLUMIN Appと組み合わせることで、「今何を使っている」といちいち意識する必要すらなく、A1とまったく同じように使える。

ちなみにサーバーにLUMIN L1を使用することで、システムトータルのレスポンスはさらに高速化するのだが、これはまた別の話。

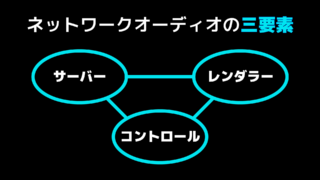

サーバー、レンダラー、コントロール。

ネットワークオーディオの三要素を掌中に収めたLUMINというプラットフォームに死角なし。

音質

○再生/比較環境

LUMIN A1

LUMIN L1(HDD 2TB)

Nmode X-PM7

Dynaudio Sapphire

T1、D1ともにケーブル等可能な限りA1と環境を揃えて聴いた。

アンプとはバランス接続。

同一メーカーの上位機種を使っているのと、他にプレーヤーとなる機材がないので、どうしても「A1との比較」になってしまうことをあらかじめ言っておく。

LUMINファミリーはプレイリストを共有できるので、音質比較も著しく快適に行える。

T1

A1に肉薄……とは言い難い。

全体的な音調そのものは電源投入直後のS1を思い出した。

清澄で、少し淡泊。音にキャラクター的なものはほとんど感じない。

真っ先に熱さと厚さを感じさせるA1とはまずここで異なる。

静寂と、静寂があるからこそ際立つ鮮鋭感はS1/A1から引き継いだ美点。

A1からS1を経て、ある意味コレが「LUMINの音」になったということだろうか。

音の質感、解像度はA1とかなり近いレベル。しかし、微かな「にじみ」あるいは「ゆらぎ」を感じる。「ぼやける」とは言わないまでも、音の輪郭描写には差がある。このことはS/Nにも影響を与えているようで、A1の方がS/Nでも一枚上手である。

音場はA1に比べて小さい。特に左右の広がりが減る。奥行きはA1と同じレベルで出ているように感じる。

A1との最大にして決定的な差は「声」の魅力である。

S1と比較してもなお独自の魅力として輝くA1の「声」からすれば、T1の声は、何とも……普通である。

ハイエンドオーディオ的な清廉さ、口元の動きが浮かび上がるような再現力はさも当然の如く有していながらも、やはりA1のような独自の魅力はない。まあS1にもないから無理を言っても仕方がないのだが。

何にも増して声の魅力に惹かれてA1を導入した身としては、無いものねだりとは知りつつも気になる部分である。

「声」の魅力を除き、差はあるにしても、一つ一つの要素ではT1はA1に近しいものを持っているようだ。この辺は、A1と同じ基板ならではと言ったところか。

しかし、同じ基板を使ったところで、それ以外の様々な要素で最終的な音がまるで違ってくるというのがオーディオの恐ろしさ。

T1に微かに感じる「にじみ」・「ゆらぎ」はまず間違いなく、そして他の音質的差異も結局はA1とT1の「筐体の違い」に収斂するのだろう。もしかしたら、幾度となく強調している「A1の声の魅力」とは、A1の基板があの強靭な筐体に収まることでこそ生じた妙味なのかもしれない。

個々の要素で肉薄したとしても、総じて見ればA1とT1には明確な差が存在する。

特に、「とにかく歌を聴きたい!」という人々にとって、その差は越えられない壁となる。

順当に、「音調的にはS1の系譜、音質的にはA1の下位機種」という印象。

好みとしてS1≧A1になることはあっても、あくまでA1>T1。

そして個人的に、価格的にも、「T1を導入するだけの資金があるなら是非A1を!」と言いたい。

D1

価格は下がれど高いS/N、「オーディオ的な静寂」は堅持している。

音調はT1と同じくS1の系譜。

静けさと清廉さ。

闇を聴くオーディオ的快楽。

空間はT1からさらに縮んだ。

A1からの切り替えた際は「こじんまり」という言葉が脳裏に浮かんだほど。

音の広がりは遠い記憶の中のMAJIK DS-Iと同程度くらいだろうか?

奥行方面への展開はそれなりにあるが、困ったことに、声も含めて全体的に音が後ろに引っ込んでしまった感がある。

ハイエンドならではの卓越した空間表現! ……と言うにはさすがに厳しいか。

ただ、空間が小型化したのは確かだが、情報量的には不足を感じない。

まさしく筐体の見た目そのままというか、妙に空間の広大さを追い求めて中抜けするようなことはなく、コンパクトかつ小奇麗にまとめているという印象を受ける。

「基板を一枚にまとめ、HDMI出力を省略するといった設計のシンプル化が、そのまま音に表れているようだ」……とでも言えばいいのかな?

全体として、A1とT1の差に比べると、T1とD1の差は不思議とそれほど大きくは感じられなかった。音調が共通だからだろうか。

オーディオ的な静寂というLUMINの美点をしっかりと備えているのは紛れもない美点である。

A1/T1には音質的に及ばないとは言っても、少なくとも音楽を聴いていて明らかな不満を感じるようなことはない。

ちなみに、D1の電源部はS1/A1/T1の豪華なそれと異なり、L1と同じくそっけない電源アダプタである。

すなわち、D1の音には大きな伸びしろがあるということだ。

まとめ

ところで、ネットワークオーディオプレーヤーを買う理由とはいったい何だろうか。

高音質が欲しいから、だろうか?

それとも、『ネットワークオーディオ』というスタイルに魅力を感じたから、だろうか?

物凄くざっくり言うと、T1はA1の基板そのままに筐体コストを下げたモデルで、D1はT1の筐体デザインそのままに基板コストを下げたモデルである。

音は両者それなり。

「上位機種に肉薄する」「クラスを越えた音質」「価格帯を考えれば素晴らしいサウンド」とかなんとか、今後その手の文言が色んな場所で乱れ飛ぶような気がしないでもないが、LUMINファミリーにあって、音質は順当にA1>T1>D1である。

価格差は音質差であり、現実は非情である。

一方で、T1/D1を含む、LUMINのプレーヤーはすべて同一のユーザビリティを有する。

ネットワークオーディオというジャンルにおいて巨大な問題であり続ける「ユーザビリティにおける製品間・世代間断絶」は、少なくともLUMINのプレーヤーには存在しない。

これは『LUMINというプラットフォーム』が確立していることのまたとない証左と言える。

この点で、私は俄然D1に注目する。

35万でLUMINのプラットフォームが手に入るのだ。

ちなみにT1/D1ともに、やっぱりL1と組み合わせると著しい音質向上を果たす。

さすがは公式の組み合わせといったところか。

5年ほど前、私はMAJIK DS-Iを買った。

45万だった。

音にも満足した。

上を見れば、300万近いKLIMAXに100万近いAKURATEもあった。

上位機種の音の良さは分かり切っていたが、もちろん当時の私に(今もそうだが)そんな資金力はなかった。

ただ、私がやりたかったのは『ネットワークオーディオ』だった。

本当に欲しかったのは『ネットワークオーディオの真価を発揮し得るシステム』だった。

そしてMAJIKも、AKURATEも、KLIMAXも、同一のユーザビリティを有する。

すなわち、私が真に手に入れたのは『LINN DSというプラットフォーム』だったのだ。

T1とD1の登場をもって、『LUMINというプラットフォーム』は完成した。

この意義はとてつもなく大きい。